Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Stand November 2025

Die Bundesregierung arbeitet an einer Reform des LkSG, nach der die Berichtspflicht rückwirkend zum 1. Januar 2023 entfallen soll. Unternehmen müssten damit keine Berichte für 2023 und 2024 einreichen. Das BAFA setzt dies bereits um und hat die Einreichung und Prüfung von Berichten eingestellt. Die Sorgfaltspflichten sowie die interne Dokumentation bleiben jedoch bestehen. Parallel soll der Bußgeldkatalog deutlich reduziert werden.

Schon jetzt verfolgt das BAFA nur noch besonders schwere Verstöße, etwa das vollständige Fehlen grundlegender Präventions- oder Abhilfemaßnahmen.

Langfristig wird die europäische Richtlinie CSDDD das deutsche LkSG ersetzen.

Überblick

Das am 01.01.2023 in Kraft getretene Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten ("Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz" oder kurz auch "Lieferkettengesetz", LkSG) bringt zusätzliche Anforderungen an Risikomanagement und Compliance mit sich. Zweck des Gesetzes ist es, die internationale Menschenrechtslage sowie bestimmte umweltbezogene Aspekte durch eine verantwortungsvolle Gestaltung der Lieferketten von in Deutschland ansässigen großen Unternehmen zu verbessern.

Das Gesetz gilt seit 01.01.2023 für Unternehmen ab 3000 Beschäftigten bzw. seit 01.01.2024 für Unternehmen ab 1000 Beschäftigten. Doch faktisch müssen sich auch kleine und mittlere Unternehmen mit dem LkSG auseinandersetzen, da sie angehalten sind, mit ihren LkSG-verpflichteten Kunden zusammenzuarbeiten.

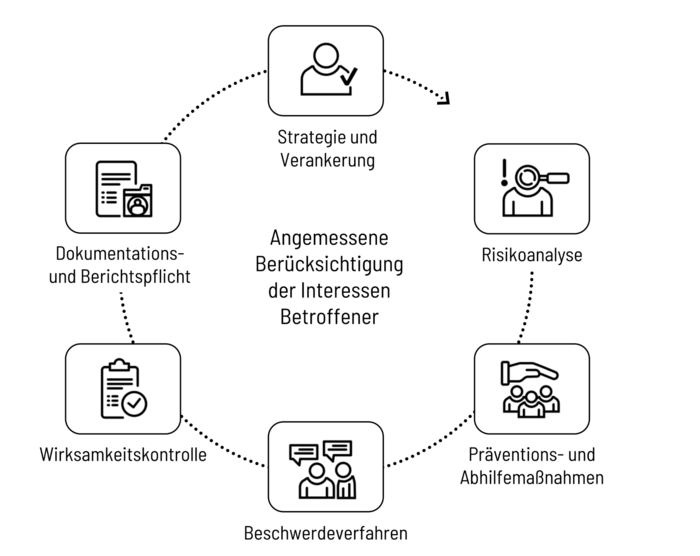

Die Sorgfaltspflichten laut Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz im Überblick

Bildquelle: BAFA

Ausführliche Informationen zum Lieferkettengesetz finden Sie bei der zuständigen Behörde, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Schutz von Menschenrechten und Umwelt

Ziel des Gesetzes ist es, die internationale Menschenrechtslage sowie bestimmte umweltbezogene Aspekte durch eine verantwortungsvolle Gestaltung der Lieferketten von in Deutschland ansässigen großen Unternehmen zu verbessern. Da auch kleinere Unternehmen als Zuliefererbetriebe indirekt von dem Gesetz betroffen sein können, wird allen Unternehmen empfohlen, sich mit dem Gesetz auseinanderzusetzen.

Die im Gesetz definierten Sorgfaltspflichten leiten sich aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte ab. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechten wurden 2011 von den Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verabschiedet. Sie sehen Staaten in der Verantwortung, Menschenrechte zu schützen, weisen jedoch ausdrücklich auch Unternehmen Verantwortung im Sinne einer menschenrechtlichen Sorgfalt zu. Mit Verabschiedung der UN-Leitprinzipien bekannten sich die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen zu deren nationaler Umsetzung. Verschiedene europäische Staaten (u. a. das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Frankreich) haben in den darauffolgenden Jahren gesetzliche Regulierungen zur Stärkung der unternehmerischen Sorgfalt in globalen Wertschöpfungsketten verabschiedet.

Am 21. Dezember 2016 wurden die UN-Leitprinzipien durch den Nationalen Aktionsplan (NAP) für Wirtschaft und Menschenrechte in Deutschland umgesetzt und im Bundeskabinett verabschiedet. Damit verankert die Bundesregierung erstmals die Verantwortung von deutschen Unternehmen für die Achtung der Menschenrechte – in Deutschland und weltweit. Zwischen 2018 und 2020 überprüfte die Bundesregierung die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans (NAP) für Wirtschaft und Menschenrechte. Ziel war, dass bis 2020 mindestens die Hälfte der großen Unternehmen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten integrieren. Der Abschlussbericht vom Februar 2021 zeigte jedoch, dass dieses Ziel verfehlt wurde. Als Folge wurde die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen als gescheitert erklärt und ein Gesetzesprozess angestoßen. Trotz anfänglicher Uneinigkeit wurde im Juni 2021 das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz beschlossen, das am 1. Januar 2023 in Kraft trat.

Das Lieferkettengesetz trat zum 1. Januar 2023 in Kraft und verpflichtete zunächst Unternehmen mit mehr als 3000 Arbeitnehmern und Sitz in Deutschland. Ein Jahr später, zum 1. Januar 2024, wurde der Anwendungskreis dann auf alle Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern erweitert. Ins Ausland entsandte Arbeitnehmer sowie Leiharbeitnehmer sowie Leiharbeiter, die mindestens sechs Monate in dem Betrieb beschäftigt sind, werden dabei eingerechnet. Es gilt das Pro-Kopf-Prinzip.

Die wichtigsten Punkte stellt das BAFA in einem Merkblatt zur Ausweitung des Anwendungsbereichs bereit.

Die Bundesregierung erwartet von Unternehmen die Einführung eines Prozesses der unternehmerischen Sorgfalt mit Bezug auf die Achtung der Menschenrechte entlang der Lieferkette. Die Sorgfaltspflichten beziehen sich auf den eigenen Geschäftsbereich (§ 2 Abs. 6 LkSG) und unmittelbare Zulieferer (§ 2 Abs. 7 LkSG). Für mittelbare Zulieferer gilt eine anlassbezogene Sorgfaltspflicht , d. h. Unternehmen müssen allein bei substantiierten Hinweisen auf mögliche Rechtsverletzungen in der Lieferkette tätig werden (§ 2 Abs. 8 LkSG).

Die Sorgfaltspflichten begründen explizit eine Bemühens- und keine Erfolgspflicht. Unternehmen müssen also nachweisen können, dass sie die im Gesetz beschriebenen Sorgfaltspflichten umgesetzt haben, die vor dem Hintergrund ihres individuellen Kontextes machbar und angemessen sind. Dabei gilt: je stärker die Einflussmöglichkeit eines Unternehmens ist, je wahrscheinlicher und schwerer die zu erwartende Verletzung der geschützten Rechtsposition und je größer der Verursachungsbeitrag eines Unternehmens ist, desto größere Anstrengungen kann einem Unternehmen zur Vermeidung oder Beendigung einer Verletzung zugemutet werden.

Die vom Lieferkettengesetz geschützten Rechtspositionen basieren auf einem verbindlichen Katalog international anerkannter Übereinkommen zu Menschenrechten und Umweltstandards, der dem Gesetz als Anlage beigefügt ist. Unternehmen müssen daraus abgeleitete Sorgfaltspflichten erfüllen, um Risiken für Menschenrechte oder Umwelt zu erkennen, zu verhindern oder zu beheben (§ 2 Abs. 1 LkSG). Ein Risiko liegt vor, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen die in § 2 Abs. 2 oder 3 genannten Verbote droht.

Zu den verbotenen Handlungen zählen unter anderem:

- Kinderarbeit, Sklaverei und Zwangsarbeit

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

- Einschränkung der Koalitionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen

- Ungleichbehandlung in Beschäftigung

- Vorenthalten angemessener Löhne

- Umweltverunreinigungen, die die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören

- Widerrechtliche Zwangsräumung und Verletzung von Landrechten

- Einsatz von Sicherheitskräften, die durch mangelnde Schulung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen

- Schwerwiegende Beeinträchtigung geschützter Rechtspositionen

- Verwendung von Quecksilber gemäß Minamata-Übereinkommen

- Produktion oder Verwendung von persistenten organischen Schadstoffen (POP) sowie unsachgemäßer Umgang mit POP-haltigen Abfällen

- Ein- und Ausfuhr gefährlicher Abfälle gemäß Basler Übereinkommen

Die im LkSG beschriebenen Sorgfaltsmaßnahmen bauen aufeinander auf und sollen sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Die betroffenen Unternehmen sind nach §§ 4 bis 10 LkSG verpflichtet zur:

- Einrichtung eines Risikomanagements (§ 4 Abs. 1 LkSG): Ein Verfahren, das (mögliche) negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte identifiziert, stellt den Kern der unternehmerischen Sorgfalt dar. Unternehmen müssen zudem die betriebsinterne Zuständigkeit festlegen und die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen (§ 5 LkSG) sicherstellen.

- Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit (§ 4 Abs. 3 LkSG): Verpflichtete Unternehmen müssen eine klare betriebsinterne Zuständigkeit für die Umsetzung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten festlegen, um eine wirksame und verantwortungsvolle Umsetzung des Gesetzes sicherzustellen.

- Verabschiedung einer Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte (§ 6 Abs. 2 LkSG): Aus der von der Unternehmensleitung verabschiedeten Grundsatzerklärung soll deutlich werden, dass das Unternehmen der Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachkommt.

- Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (§ 6 Abs. 1 und 3 LkSG) und gegenüber unmittelbaren Zulieferern (§ 6 Abs. 4 LkSG): Basierend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse sollen Maßnahmen zur Abwendung potenzieller und tatsächlicher negativer Auswirkungen identifiziert und in die Geschäftstätigkeit integriert werden. Diese können beispielsweise Schulungen von Mitarbeitern und Lieferanten, Anpassungen von Managementprozessen und den Beitritt zu Brancheninitiativen beinhalten.

- Ergreifen von Abhilfemaßnahmen (§ 7 Abs. 1 bis 3 LkSG): Unternehmen müssen bei festgestellten Verletzungen menschenrechtlicher oder umweltbezogener Pflichten unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmenergreifen, um die Verstöße zu beenden oder deren Auswirkungen zu minimieren.

- Das Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens (§ 8 LkSG): Ein unternehmensinterner oder externer Beschwerdemechanismus soll es jedem ermöglichen, auf (mögliche) nachteilige Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf die Menschenrechte hinzuweisen.

- Dokumentation (§ 10 Abs. 1 LkSG) und Berichterstattung (§ 10 Abs. 2 LkSG): Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist unternehmensintern fortlaufend zu dokumentieren. Das Unternehmen hat jährlich einen Bericht über die Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten im vergangenen Geschäftsjahr zu erstellen und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

Unternehmen sind verpflichtet, die im Lieferkettengesetz geforderten Sorgfaltspflichten in angemessener Weise umzusetzen. Dabei gilt eine Bemühens-, aber keine Erfolgspflicht. Die Angemessenheit der Maßnahmen richtet sich nach Kriterien wie der Art und dem Umfang der Geschäftstätigkeit, dem Einfluss auf den Verursacher, der Schwere und Wahrscheinlichkeit möglicher Verletzungen sowie dem eigenen Verursachungsbeitrag. Das BAFA erläutert diese Kriterien in einer Handreichung zum Prinzip der Angemessenheit.

Wie können sich betroffene Unternehmen mit Anforderungen des LkSG auseinandersetzen?

Die ersten zwei Fragen, die Sie sich stellen sollten:

- Wer sind Ihre Stakeholder (z.B. Kunden, Einkäufer, Investoren, Zivilgesellschaft) und welche Erwartungen und Bedürfnisse haben diese?

- Wo bestehen in Ihrer Lieferkette menschenrechtliche und ökologische Risiken? An welchen Stellen Ihrer Lieferkette - z.B. in welchem Land, bei welchem Produktionsschritt oder in welcher Branche - ist das Risiko besonders hoch?

Es gibt effektive Hilfestellungen und Analysewerkzeuge für die Risikobewertung:

- Die Handreichung „Risiken ermitteln, gewichten und priorisieren“ des für die Überwachung des LkSG zuständigen BAFA erklärt, worauf bei der Risikoanalyse zu achten ist.

- CSR Risiko-Check: Der CSR Risiko-Check hilft dabei, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken entlang der Wertschöpfungsketten zu identifizieren und sich mit der lokalen Menschenrechts-, Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen in bestimmten Ländern bekannt zu machen.

- KMU-Kompass: das Tool unterstützt vor allem kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Lieferketten nachhaltig zu gestalten und verbindet Informationen, Arbeitshilfen und Erklärvideos mit interaktiven Tools wie Self-checks.

- Das weltweite Netzwerk der Auslandshandelskammern (AHKs) kann mit wichtigen Vor-Ort-Informationen und Beratung zum Thema Lieferketten-Compliance helfen.

Erwartungshaltung an Ihre Lieferanten definieren und die Beschaffungsstrategie anpassen. Sie können sich dabei z. B. an den gültigen Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) orientieren oder einem Code of Conduct. German Chamber Template for a “Code of Conduct for Sustainable Supply Chains in China” (ahk.de)

Stellen Sie sicher, dass Ihre Erwartungshaltung an alle Lieferanten kommuniziert wird.

Das können z. B. sein:

- Verpflichtung des Zulieferers zum Lieferantenkodex

- Selbstbeurteilung des Zulieferers

- Beurteilung des Lieferanten vor Ort

- Audit durch einen externen Dienstleister.

Wurden Maßnahmen zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards entlang der Lieferkette eingeführt, müssen sie kontinuierlich überprüft und verbessert werden.

Bestimmen Sie Indikatoren, um die Erfolge Ihres Lieferkettenmanagements zu verfolgen, wie z. B. Prozentsatz der Lieferanten, die sich dem Lieferantenkodex verpflichtet haben, eine Selbstbeurteilung ausgefüllt haben, vor Ort beurteilt wurden, durch einen externen Dienstleister überprüft wurden, Anzahl der Lieferanten, mit denen die Geschäftsbeziehung aufgrund schwerer Verstöße beendet wurde.

Direkte und indirekte Betroffenheit

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 1000 Mitarbeitenden fallen nicht direkt unter das Lieferkettengesetz (LkSG). Sie müssen keine eigenen Risikoanalysen, Präventionsmaßnahmen oder Berichte an das BAFA durchführen. Indirekt können sie jedoch betroffen sein, wenn sie Zulieferer für Unternehmen sind, die dem LkSG unterliegen.

Was bedeutet das für KMU konkret?

Verpflichtete Unternehmen können von KMU Informationen zur Risikoanalyse, zu verwendeten Materialien oder zu Vorlieferanten verlangen. Auch Schulungen, Kontrollmechanismen oder die Mitwirkung an Beschwerdeverfahren können eingefordert werden – aber nur im Rahmen einer begründeten Risikoanalyse.

Was müssen KMU nicht leisten?

KMU sind nicht verpflichtet, eigene Risikoanalysen durchzuführen, Präventions- oder Abhilfemaßnahmen eigenständig umzusetzen, ein Beschwerdeverfahren einzurichten oder Berichte an das BAFA zu senden.

Zusammenarbeit mit verpflichteten Unternehmen

Die Kooperation zwischen verpflichteten Unternehmen und KMU ist oft notwendig, sollte aber nicht zu einer Übertragung gesetzlicher Pflichten führen. KMU sollten bei Datenabfragen auf eine klare Begründung bestehen und ihre Geschäftsgeheimnisse schützen. Sie können auch um Unterstützung durch Tools und Ressourcen bitten.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat sich in einer detaillierten Handreichung und anderen Veröffentlichungen intensiv mit der Zusammenarbeit zwischen verpflichteten und nicht-verpflichteten Unternehmen nach dem LkSG befasst. Dabei betont es wiederholt die begrenzten Mitwirkungspflichten der Zulieferer:

- Handreichung zur Zusammenarbeit in der Lieferkette zwischen verpflichteten Unternehmen und ihren Zulieferern

- Executive Summary zur Handreichung

- Merkblatt Die wichtigsten Fragen und Antworten für KMU

Strategische Aufstellung für KMU

Auch unabhängig vom LkSG gibt es Erwartungen an unternehmerische Sorgfalt (z. B. durch NAP, OECD-Leitsätze, UN-Leitprinzipien). KMU können durch proaktive Auseinandersetzung mit dem Thema Wettbewerbsvorteile erzielen, Risiken frühzeitig erkennen und die Zusammenarbeit mit Großkunden erleichtern.

Exkurs: Was beinhaltet das Europäische Lieferkettengesetz (CSDDD) für Unternehmen?

Nachhaltigkeits-Omnibus: Einigung zu CSRD und CSDDD im EU-Parlament bestätigt

Stand: 16.12.2025

Das Europäische Parlament hat der im Trilog ausgehandelten Einigung zur Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) und der EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) mit großer Mehrheit zugestimmt. Sowohl die formale Verabschiedung durch den Rat als auch die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt steht noch aus. Die zentralen Neuerungen sind:

Stark verkleinerter Anwendungsbereich (Art. 2)

Künftig fallen nur noch Unternehmen mit

- mehr als 5.000 Beschäftigten und

- mehr als 1,5 Mrd. € weltweitem Nettoumsatz

unter die CSDDD. Für Franchise-Unternehmen gelten erhöhte Schwellenwerte. Drittstaatenunternehmen sind nur erfasst, wenn relevante Umsätze oder Lizenzgebühren in der EU erzielt werden.

Risikobasierte Sorgfaltspflichten (Art. 8, 9)

Sorgfaltspflichten gelten weiterhin grundsätzlich für die gesamte Wertschöpfungskette, sind jedoch klar risikobasiert:

- Maßnahmen nur bei identifizierten (potenziellen) Risiken,

- Priorisierung nach Schwere und Eintrittswahrscheinlichkeit,

- zulässiger Fokus auf direkte Geschäftspartner,

- Informationsanforderungen nur, wenn notwendig und nicht anderweitig verfügbar.

Keine Pflicht zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen (Art. 10, 11)

Die Pflicht zur endgültigen Beendigung von Geschäftsbeziehungen entfällt. Stattdessen ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Aussetzung vorgesehen.

Weitere Entlastungen

- Einbeziehung nur direkt betroffener Stakeholder (Art. 3, 13),

- Überprüfung der Maßnahmen grundsätzlich nur noch alle fünf Jahre (Art. 15),

- keine verpflichtenden Klimaschutzpläne mehr (Streichung Art. 22),

- kein EU-weites Haftungsregime (Art. 29),

- Begrenzung der Geldbußen auf max. 3 % des Nettoumsatzes (Art. 27).

Spätere Anwendung (Art. 37)

- Umsetzung bis 26. Juli 2028,

- Anwendung ab 26. Juli 2029,

- Berichtspflichten erstmals ab dem Geschäftsjahr 2030

Die CSDDD wird deutlich eingeschränkt, stärker harmonisiert und klar risikobasiert ausgestaltet. Der unmittelbare Anwendungsdruck für Unternehmen sinkt erheblich.

Siehe auch: Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2025.

Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen

Die Bundesregierung hat mit dem Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu menschenrechtlicher Sorgfalt ins Leben gerufen. Das Helpdesk berät Unternehmen kostenfrei bei der Implementierung der fünf Kernelemente, organisiert individuelle Schulungen und stellt zwei wichtige online Tools für Unternehmen zur Verfügung, die unten genannt sind.

Beratungsangebot

- Broschüre „10 PRAKTISCHE TIPPS zur Verankerung der menschenrechtlichen Sorgfalt in Unternehmensprozesse"

- Praxislotse Wirtschaft & Menschenrechte

- CSR Risiko-Check: Der CSR Risiko-Check informiert über lokale Menschenrechtssituation sowie Umwelt-, Sozial- und Governancethemen nach Land, Produktbereich und Branche.

- KMU-Kompass: Der KMU-Kompass unterstützt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung der Kernprozesse menschenrechtlicher Sorgfalt im Unternehmen und verbindet dazu Informationen, Arbeitshilfen und Erklärvideos mit interaktiven Tools wie Self-Checks.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist seit dem 1. Januar 2023 für die Umsetzung und Kontrolle des Lieferkettengesetzes zuständig. Es prüft, ob Unternehmen ihre gesetzlichen Sorgfaltspflichten angemessen erfüllen, und verfügt über umfassende Befugnisse wie das Einholen von Auskünften, Einsicht in Unterlagen und die Verhängung von Zwangsgeldern.

Zur Themenseite „Lieferketten“ beim BAFA: https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ueberblick_node.html

Zur Unterstützung stellt das BAFA zahlreiche Handreichungen und Informationsmaterialien auf seiner Website bereit, darunter Leitfäden zu Risikoanalyse, Beschwerdeverfahren, Angemessenheit und Zusammenarbeit in der Lieferkette. Zusätzlich bietet es FAQs und weitere Publikationen zur praktischen Anwendung des Gesetzes.

- Die Handlungshilfe Nachhaltiges Lieferkettenmanagement, die das Landesamt für Umwelt und der BIHK gemeinsam mit ausgewählten Pilotunternehmen entwickelt haben, unterstützt Unternehmen bei der Verankerung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Themen in der Lieferkette. Die Handlungshilfe sowie begleitende Arbeitsmaterialien stehen auf der Seite des Umwelt- und Klimapakt Bayerns zum Download zur Verfügung.

- Muster-Verhaltenskodex für Lieferanten (IHK München)

- Musterantwortschreiben für Kundenanfragen zum LkSG (IHK München)

- Interpretationshilfe zum im LkSG genannter Verbote (IHK München)

- Merkblatt zum Lieferkettengesetz (IHK München)

- Merkblatt zum Nachhaltigen Lieferkettenmanagement (IHK München)

- LkSG-Praxisleitfaden für KMU (IHK Region Stuttgart)

Das weltweite Netzwerk der Auslandshandelskammern kann Unternehmen ebenfalls wertvolle Hilfestellungen beim Thema Lieferkettensorgfalt bieten. Informationen zum AHK-Netzwerk finden Sie hier.

Germany Trade & Invest, die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und das Auswärtige Amt bieten Unternehmen ein gemeinsames Unterstützungsangebot für die Umsetzung des LkSG zu ausgewählten Ländern.

Die länderspezifischen Umsetzungshilfen unterstützen bei der Ermittlung und Vermeidung menschenrechtlicher Risiken in der Lieferkette. Daneben werden länderspezifische Informationen zu gesetzlichen Grundlagen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen angeboten.

Zu den länderspezifischen Umsetzungshilfen gelangen Sie hier: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) (gtai.de).

Ihre Ansprechpartner

Bitte geben Sie hier Ihre PLZ ein, um zu Ihren regionalen Ansprechpartnern zu gelangen. Diese stehen Ihnen für individuelle Rückfragen zur Verfügung.

PLZ eingeben